絶対ココは見て!梅酒選びのポイントと失敗しない自家製梅酒の作り方

皆さんは、梅酒にどんなイメージをお持ちでしょうか。

甘酸っぱい風味とフルーティな香りでお酒に強くない方や女性など、万人に親しまれやすい梅酒は「初夏の風物詩」「毎年、実家で作っていたお酒」といった思い出の味として記憶に刻まれている方も少なくないのではないでしょうか。近年は、専門店だけでなくスーパーなどでも多様な梅酒が販売されていますが、やはり梅本来の味わいを楽しみたい方にとって、酸味料や香料などの添加物を使用していない本格梅酒を選びたいもの。

この記事では知っているようで知らない、実は奥深い梅酒について解説していきます。

梅酒選びのポイントは?

ひと口に梅酒といっても厳密には本格梅酒と梅酒の二種類に分けられます。また、使用される梅の品種や熟度が梅酒のおいしさを左右するといっても過言ではありません。ここで、おいしい梅酒を選ぶ際のポイントを以下に解説します。

ポイント1 本格梅酒(無添加)かどうか

本格梅酒とは、2015年に日本洋酒酒造組合が制定した「梅酒の特定の事項の表示に関する自主基準」に基づき、梅、糖類、酒類のみを原料とし、酸味料、着色料、香料を使用していない梅酒を指します。その製法は、純粋に梅の実と、砂糖や はちみつなどの糖類、漬け込むお酒だけで作られた、いわゆる昔ながらの手法です。対して本格梅酒でない梅酒は、甘味料や着色料などの添加物を加えて作られる梅酒で、アルコールが苦手な方にとっては比較的飲みやすいお酒といえるでしょう。

とはいえ、まだ世間的認知度は低く、製法に違いがあることを知らない方が多いかもしれません。本格派にこだわる方や贈答品として良いものをお探しの方は、本格梅酒を選んでみてはいかがでしょうか。

ポイント2 梅の品種は南高梅がおすすめ

なんといっても梅酒ですから主役は梅です。特に、最高級ブランドと称される南高梅は、海外でもその名を馳せるほどの人気で、梅を代表する品種。その品質の高さや美味しさから、全国的に栽培が行われるようになった南高梅ですが、やはり名産地といえば和歌山県は みなべ町でしょう。みなべ町を含む和歌山県南部の一帯は、黒潮の影響により年間を通して気温差が少なく安定的で温暖な気候です。また、降水量が多い割に日照時間が長く、梅の栽培に最適な環境が整っています。

皮が薄く果肉が柔らかい大粒の南高梅は、完熟すると芳醇で桃のようなまろやかな香りを漂わせ、梅酒にすると青梅、完熟梅、それぞれで違った味わいを楽しむことができます。

ポイント3 梅の熟度は?

意外と知られていないのが、梅の熟度。前述したように、青梅、完熟梅とでそれぞれ違った味わいが引き出されます。梅は収穫した時期により熟度が異なり、見た目はもちろん味や香りにも大きく違いが出ます。青梅は熟す前の瑞々しさ、梅本来の酸っぱさが際立ちます。一方で、完熟梅は甘くまろやかな口当たりで、酸味よりも甘さのコクと深みある香りが特徴です。そのため、一般的には青梅を梅酒に、完熟梅を梅ジュースや梅シロップにすることが多いようです。

ポイント4 水にもこだわって

一般的な酒造メーカーは純度の高いアルコールを使っており、仕込みから製品化に至る段階でアルコール度数調整のために水を使用します。割水としてだけでなく梅酒のおいしさを引き立たせる役割も担う水は、軟水の天然水がおすすめ。口当たりのなめらかさ、梅の風味とアルコールの一体感をもたらす水の存在は、一見見落としがちですがこだわりたいポイントです。

自分好みの梅酒を作ろう!

ここまで、おいしい梅酒を選ぶポイントについて解説してきました。

ここからは「せっかくだから自分好みの梅酒を作ってみたい」「実家で作っていたあの味をもう一度」といった願いを叶えるべく、自宅で作る梅酒についてその手順や失敗しないためのポイントについてご紹介します。

失敗しない梅酒作りの手順とポイント

【材料と道具】

・青梅:1kg

なるべく大きなサイズで、キズや変色のないものが良いでしょう。完熟梅で作ることもできますが、初心者は特に失敗しやすい傾向にあるため、おすすめしません。

・ホワイトリカー:1.8L

アルコール度数35度前後のものを選びましょう。焼酎、ブランデー(果実酒用がおすすめ)、日本酒などお好みで可。ただし、アルコール度数が20度未満のお酒で梅酒を作ると酒税法違反となるため、必ず20度以上のお酒を使いましょう。また、日本酒を使う場合は氷砂糖の量を300g~500g程度に抑えると、甘さ控えめでスッキリとした味わいになります。

・氷砂糖:1kg

スーパーで売っている氷砂糖で可。

・容量3~4リットルほどの保存用の瓶

雑菌が入るのを防ぐため、フタがついたものか、密閉できるものが良いです。

・食品用アルコールスプレー

瓶や道具などの消毒用に準備しましょう。熱湯殺菌する場合は不要です。

・ザルとボウル

青梅を水洗いするためのザルとボウルが必要です。

・キッチンペーパー

水洗いした青梅の水分を拭き取るため、ある程度の厚みがあるものが使いやすいでしょう。

・つまようじや竹串

青梅のヘタを取るために使いますが、フォークでも代用できます。ただし、使う前に必ずアルコールスプレーで消毒しましょう。

ポイント1 これが決め手!おいしい梅の特徴は?

梅酒に限ったことではありませんが、梅の実を選ぶときには、ツヤがあって瑞々しく、ハリのある新鮮なものを選びましょう。また、特に梅酒用として考えると実の大きなものがおすすめです。実が大きいものほど果汁が多くたくさんのエキスが出ます。よりおいしい梅酒の仕上がりが期待できるでしょう。品種ごとに多少の差異はあるものの大きさの目安として直径4cm以上あれば大きい梅といえます。ぜひお試しください。

ポイント2 下処理が命!青梅を洗って灰汁(アク)を抜く

ザルとボウルを使い、青梅を傷つけないよう優しく水洗いします。洗ったあとは、灰汁(アク)抜きを兼ねて2~3時間ほど水に漬けておきましょう。青梅は水に漬けてえぐみ、渋み、苦味といった灰汁(アク)を抜くことで雑味を排し、おいしさを引き出します。なお、南高梅は灰汁(アク)が少ない品種のため、水に漬ける作業は不要です(長時間、水に浸すとふやけたり変色したりする原因にもなりかねません)。あわせて、完熟梅や冷凍梅も灰汁(アク)抜き不要です。

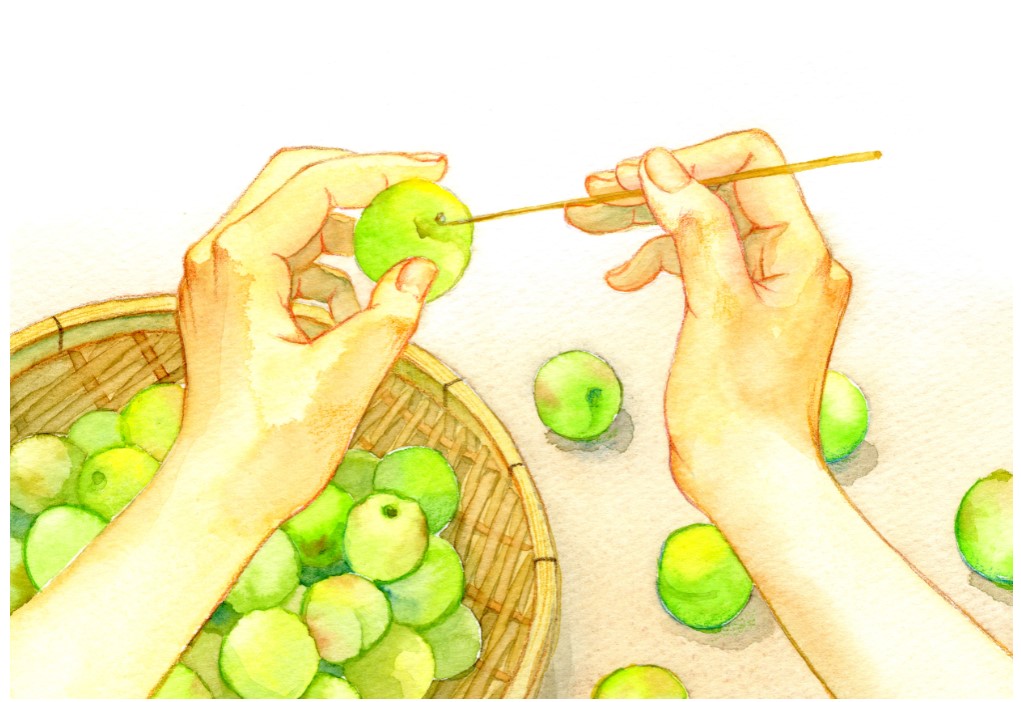

ポイント3 下処理が命!ヘタを取り除く

洗い終わったら、竹串やつまようじを使って丁寧にヘタを取り除いていきます。ヘタを取る際、梅を傷つけると梅酒が濁る原因になるので要注意。鉛筆を持つように竹串を短く持つと、ヘタが取りやすくなります。また、そもそもキズや傷みのある梅はこのタイミングで選別して、梅酒に使わないようにしましょう。

ポイント4 下処理が命!よく水分を拭き取る

ヘタを取り終わったら、キッチンペーパーで1個ずつ丁寧に水分を拭き取ります。水分が残っていると腐敗の原因になりかねないので、しっかりと拭き取ることが大切です。

ポイント5 下処理が命!保存用の瓶を消毒

保存用の瓶をきれいに洗ったら丁寧に水気を拭き取り、食品用アルコールスプレーでまんべんなく瓶の内側を消毒します。同時に蓋も消毒してください。消毒したら、アルコールが蒸発するまで数分待ちましょう。もしくは、熱湯消毒をしてよく乾かしましょう。※熱湯殺菌の際、瓶にいきなり熱湯をかけるとガラスが割れてしまうことがあるため、60~70℃くらいのお湯で一度ビンを温め、それを捨ててから、全体に熱湯をたっぷりかけると良いでしょう。また、熱湯消毒の際はやけどに注意してください。

ポイント6 いよいよ漬け込み作業!おいしくなるよう心を込めて

アルコールが蒸発したら、瓶に青梅と氷砂糖を2~3回交互に入れ、そっとホワイトリカーを注ぎます。

ポイント7 首を長くしてじっくり待とう!蓋を閉めて冷暗所にて保管

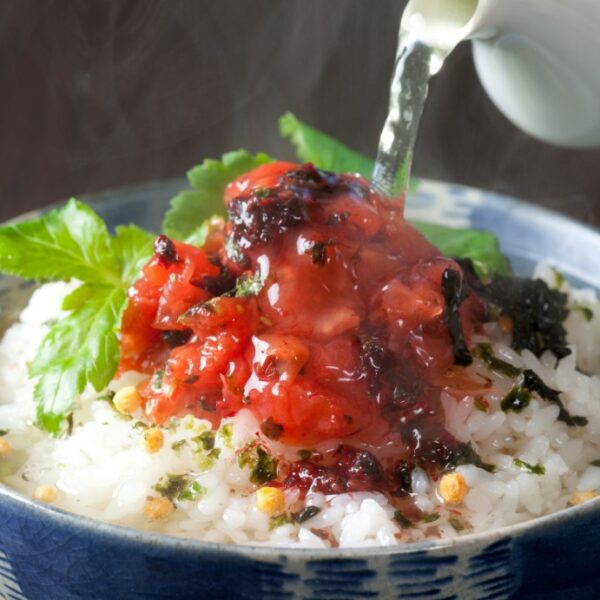

空気や水分が入らぬようしっかりと蓋を閉めたら、漬け込んだ日のメモを瓶に貼り付け、冷暗所にて3か月、またはそれ以上保管します。無色だったホワイトリカーがだんだんと琥珀色に変わり、梅の風味が移っていくのがわかります。直射日光に当てると腐敗の原因になるので、必ず冷暗所で保管してください。温度変化が少ない床下収納で保管するのが最適といえそうです。

本格梅酒なら梅樹園オリジナル梅酒がおすすめ!

「手作りしたいけど、自分で作るのは時間も手間もかかってしまう」「せっかく梅酒を楽しむなら最高級ブランドの紀州南高梅を使った梅酒が飲みたい」そんな方には、こだわり抜かれた製法と極上の素材を使ったプラムレディの本格梅酒がおすすめです。洗練されたパッケージはギフトとしても大変好評をいただいています。

プラムレディがお届けする本格梅酒“梅樹園オリジナル梅酒「B」”は、紀州南高梅の完熟梅と青梅を贅沢に使用した二段仕込み製法の梅酒。ギリギリまで熟した完熟梅をふんだんに使用することで芳醇な香りと甘みを引き出し、味わいに奥深さを与え、青梅を入れることにより酸味をプラスし、すっきりと爽やかな後味の梅酒に仕上げています。また、南魚沼産、硬度7の超軟水を使用しており、日本一柔らかいといわれる南魚沼の天然水が南高梅の全てを存分に引き出しています。

南高梅の素材を生かすため、アルコールや砂糖は純度の高いピュアな物を使い、雑味のない透明感のある味わいを追求した逸品“梅樹園オリジナル梅酒「B」”。気になる方はぜひこちらからお買い求めください。