梅の花言葉やことわざ、どのぐらい知ってる?花の種類や色別梅の花言葉をご紹介!

春の訪れを告げる可憐な花、時間をかけてじっくり漬け込むことで生まれる深い味わい━梅は、日本の感性から暮らしまで寄り添い、長く愛され続けてきた特別な植物です。私たち梅干し屋にとっても、梅の花の美しさや香りは、これからの実りを想う大切な瞬間のひとつ。

そんな身近な梅ですが、「花言葉」があることをご存じでしょうか? 意外な意味を持つものや、少し驚くような言葉もあるかもしれません。今回は梅の花に込められた想い、その由来や、梅にまつわることわざとともにご紹介します。

皆さんの食欲を少しだけしまっていただいて、花言葉を皮切りに、日本で愛される「梅」という植物について少しお話してみたいと思います。

これでさらに梅干しを深く味わっていただくきっかけになれば幸いです。

Contents

梅ってどんな木?

梅の木といえば、春先に可憐な花を咲かせ、初夏には実をつける、日本の風景に欠かせない存在です。寒さの厳しい冬を乗り越え、春一番に咲くその姿は、古くから「忍耐」や「気品」の象徴とされてきました。梅の木にはさまざまな品種があり、花の色も白や淡紅、濃紅など多彩です。

また、樹形にも違いがあり、枝がしなやかに垂れる「枝垂れ梅」や、堂々とした姿の「立ち梅」など、見た目の個性も豊か。そんな梅の木は、花も実も楽しめるのが魅力のひとつ。新春を彩った青梅を漬けて梅干しにしたり、梅酒にしたりと、日本の食文化にも深く根付いています。

ここでは、梅の木の特徴や人気の品種についてご紹介していきます。

梅の木の特徴

梅の木は、比較的コンパクトな樹形をしており、庭木や盆栽としても親しまれています。生長すると3~5メートルほどの高さになり、樹齢を重ねるごとに幹は風格を増し、独特のひび割れ模様が現れます。その風格を帯びていく姿が尊ばれ、古くから数々の庭園や神社仏閣を演出してきました。

葉が芽吹く前に花を咲かせるのも梅の木の特徴です。寒さの残る時期にまだ葉のない枝にぽつぽつと咲く花は、凛とした美しさを持ち、春の訪れを静かに告げてくれます。花の香りは甘く上品で、近づくとほのかに漂うその香りが、見る人の心を和ませます。

また、梅の木は比較的丈夫で、乾燥や寒さに強い性質を持っています。特に古木になると、その生命力の強さが際立ち、樹齢数百年を超える梅の名木も日本各地に点在しています。こうした長寿の木としての姿もまた、梅が人々に愛され続ける理由のひとつでしょう。

このように、梅の木は見た目の美しさ、香りや生命力、そして実をつける楽しみまで兼ね備えた魅力あふれる存在です。次の項ではそんな梅の木に可憐に咲く花についてご紹介します。

梅の花の魅力とが咲く時期

寒さがまだ残る頃、一足早く春の訪れを告げるのが梅の花です。梅は「花の兄」とも呼ばれ、桜よりもひと足早く咲くことで知られています。咲く時期は品種や地域によって異なりますが、一般的には1月下旬から3月中旬にかけて、美しい花を咲かせます。

最も早く咲くものは「冬至梅(とうじばい)」などの早咲き品種で、冬至の頃から蕾をほころばせ始めます。寒さの厳しい季節に咲くその姿は、どこか凛とした気品を感じさせます。2月になると、「紅梅(こうばい)」や「白加賀(しらかが)」といった中咲き品種が見頃を迎え、暖かな日差しとともに、梅の香りがほのかに漂い始めます。そして、3月頃には「豊後梅(ぶんごうめ)」や「思いのまま」などの遅咲き品種が咲き、さらに春の訪れを感じさせてくれます。

梅の花はその姿だけでなく、香りも大きな魅力のひとつです。控えめながらも上品で甘い香りが特徴で、古くから「梅は香を楽しむ花」とも言われてきました。風に乗ってふわりと漂うその香りは、早春ならではの情緒を感じさせます。

また、梅の花の美しさは品種によっても異なります。シンプルで清楚な一重咲きの花もあれば、華やかで豪華な八重咲きのものもあり、その多彩な表情が多くの人々を魅了してきました。花びらの色も、純白から淡い桃色、濃い紅色までさまざま。特に、一本の木に白と紅の花が混じって咲く「思いのまま」は、まるで自然が生み出した芸術作品のような美しさを持っています。

梅の花が咲く時期は、春の訪れを実感させてくれる特別な季節です。まだ冷たい空気の中で可憐に咲く梅の花は、まるで「もうすぐ春が来るよ」とそっと教えてくれているかのよう。そんな梅の花の魅力を、ぜひ身近な場所で感じてみてください。

梅の実がなる時期

春に可憐な花を咲かせた梅の木は、花が散るとともに実を結び始めます。梅の実が本格的に生長し始めるのは4月から5月にかけて。最初は小さく固い緑色の実ですが、気温の上昇とともに次第に膨らみ、5月下旬から6月にかけて収穫の時期を迎えます。

梅の実の生長過程は大きく分けて「幼果期」「肥大期」「成熟期」の3段階に分類されます。

- 幼果期(4月上旬~5月上旬)

受粉後、花の中心部が膨らみ始め、やがて小さな実となります。この時期の梅の実はまだ硬く外皮も薄いため、風や害虫に弱いのが特徴です。特に遅霜や長雨の影響を受けやすく、うまく生長できずに落果してしまうことも少なくありません。

- 肥大期(5月中旬~6月上旬)

気温の上昇とともに実が一気に大きくなり、表皮にうっすらと産毛が生えてきます。この頃の梅は鮮やかな緑色をしており、触れるとまだ硬さが残っています。雨の量が増える時期でもあるため、水分をたっぷりと吸収し、短期間で急激に肥大します。

- 成熟期(6月中旬~6月下旬)

実がふっくらと膨らみ、次第に黄みがかった色へと変化します。完熟した梅の表面には赤みを帯びるものもあり、熟度が進むと自然に枝から落下します。完熟梅はそのまま放置すると発酵が進みやすく、果肉が柔らかくなるため、収穫のタイミングが非常に重要になります。

また、梅の実の大きさや収穫時期は品種によって異なります。例えば、「南高梅」は大粒で6月中旬に収穫されることが多く、「白加賀」や「豊後梅」は比較的遅めの6月下旬に熟します。一方で、「小梅」と呼ばれる小ぶりの品種は5月中旬頃から収穫が始まり、通常の梅よりも早く成熟を迎えます。

梅の実の収穫が終わると、梅の木は次の開花に向けてエネルギーを蓄え始めます。夏の間にしっかりと葉を茂らせ、光合成を行いながら翌年の花芽を準備するのです。こうして一年を通して移ろいゆく梅の木の姿を観察すると、その生命力の強さや自然の摂理を改めて感じることができるでしょう。

実梅と花梅の違い

梅の木には大きく分けて「実梅(みうめ)」と「花梅(はなうめ)」の2種類があります。この違いは、主に栽培の目的にあります。実梅は果実の収穫を目的として育てられ、花梅は美しい花を観賞するために品種改良されたものです。見た目や生長の特徴にも違いがあり、それぞれの個性を知ることで、梅の木をより深く楽しむことができます。

実梅(みうめ)とは

実梅は、梅の実を採ることを目的として栽培される品種です。そのため、果実が大きく、果肉が厚いものが多いのが特徴です。実の収穫量を増やすために木全体がしっかりと育つように改良されており、実の品質が重視されます。

実梅の代表的な品種には、以下のようなものがあります。

- 南高梅(なんこううめ):大粒で果肉が厚く、梅干しに最適な品種。和歌山県で盛んに栽培されている

- 白加賀(しらかが):果実が大きく、梅酒やシロップ漬けに向く

- 豊後梅(ぶんごうめ):杏(あんず)との交雑種で、果実が特に大きいのが特徴

実梅は、花の数が比較的少なく、咲いた後に確実に受粉しやすいような特性を持っています。そのため、花びらは一重咲きのものが多く、シンプルな美しさを楽しめるタイプが主流です。

花梅(はなうめ)とは

一方、花梅は観賞用として栽培される品種で、美しい花を咲かせることに特化しています。実の収穫には向かず、実がなったとしても小さく硬いため、食用には適しません。その代わりに、花の色や形に特徴があり、庭園や盆栽として親しまれています。

花梅の特徴として、花びらの形や色の多様性が挙げられます。代表的な花梅の品種には以下のようなものがあります。

- 思いのまま:1本の木に白と紅の花が混じって咲く、美しい品種。

- 八重寒紅(やえかんこう):濃い紅色の八重咲きで、寒さの中でも華やかに咲く。

- 緑萼梅(りょくがくばい):萼(がく)の部分が緑色をしている珍しい品種。

花梅の多くは八重咲きの品種が多く、豪華な花姿を楽しめるのが特徴です。また、しだれ梅など樹形の美しさを楽しむものも多く、庭園や公園、神社仏閣などでよく見られます。

実梅と花梅、それぞれの楽しみ方

実梅(みうめ)は、その名の通り実の収穫を目的として育てるため、梅干しや梅酒作りを楽しみたい方に向いています。広い庭がある場合はもちろん、鉢植えでも比較的育てやすく、家庭でも収穫を楽しむことができます。

一方、花梅は春の訪れを告げる美しい花を楽しむために最適です。特に庭木や盆栽として人気があり、樹形や花の色にこだわって選ぶのも楽しいものです。しだれ梅や珍しい色の品種を選べば、より個性的な梅の楽しみ方ができるでしょう。

梅の花言葉は?

梅の花にはいくつかの花言葉があり、代表的なものとして「高潔」「忠実」「忍耐」などが挙げられます。また、品種や花の色によっても異なる花言葉がつけられており、白梅は「気品」「清らかさ」、紅梅は「優雅」「あでやかさ」という意味を持つとされています。

これらの花言葉には、梅という花の持つ特性が反映されています。冬の寒さに耐えながら、春の訪れを告げるように凛と咲く姿は、まさに「忍耐」や「高潔」という言葉がぴったりです。また、古くから日本人にとって身近な花であり、忠実に春を告げる存在であることから「忠実」という意味も持つようになったと考えられています。

梅の花言葉の由来

梅の花言葉の由来を探ると、歴史的・文化的な背景が深く関わっていることがわかります。

まず、「高潔」という花言葉は、中国の古典に登場する「四君子(しくんし)」という考え方に由来しています。四君子とは、「梅・蘭・竹・菊」の4つの植物を指し、それぞれが気高く風格のある人格を象徴するとされていました。特に梅は、寒さの中で咲くことから「気高さ」や「品格」の象徴とされ、この考えが日本にも伝わったとされています。

また、「忠実」という花言葉は、梅が古くから日本の宮廷や武家社会で愛され、縁起の良い花とされていたことに由来します。菅原道真が愛した花としても知られ、道真が左遷された際に生まれた飛梅の伝説も「忠実」を表現する一幕でしょう。こうした歴史的背景が、「忠実」という花言葉につながったと考えられます。

梅の花言葉には怖い意味があるって本当?

一見、縁起が良い意味ばかりの梅の花言葉ですが、実は「怖い意味がある」という話もちらほら。その理由のひとつとして、「忍耐」という花言葉が持つ解釈の仕方が挙げられます。

「忍耐」とは、困難に耐え忍ぶという意味を持ちますが、これが「試練が訪れる」「苦しみに耐えなければならない」という暗示のように捉えられることがあります。また、梅は「待つ」というイメージもあり、「梅の花を贈ることは相手に試練を与えることにつながる」という迷信もあるようです。

さらに、梅が古くから墓地や寺院に植えられることが多かったことも、「怖い」と感じる要因のひとつです。これは単なる偶然ではなく、梅が魔除けや厄除けの力を持つと考えられていたため。特に、白梅は神聖なものとされ、死者の魂を鎮めるために植えられることがあったため、「供養の花」としてのイメージが生まれた可能性があります。

ただし、こうした解釈は一部の迷信に過ぎず、梅の花は日本人にとって長く愛されてきた縁起の良い花です。実際には、「忍耐」という言葉も「困難に負けず美しく咲く」というポジティブな意味合いが強く、現代では梅の花言葉が「怖い」と思われることはほとんどありません。

梅の花の種類と花言葉

梅の花は、古くから日本人に親しまれてきた花ですが、実は大きく「野梅系」「緋梅系」「豊後系」の3つに分類されます。主に花の色や形、枝ぶり、葉の特徴によって分けられており、それぞれに異なる美しさと特徴があります。さらに、それぞれの系統には固有の花言葉があり、梅の奥深い魅力を感じさせてくれます。

野梅系(やばいけい) – 素朴な美しさと気品

野梅系は、最も原種に近い梅とされる系統で、シンプルな花姿が特徴です。葉や枝は細くてトゲがあるものも多く、花びらが薄く、花そのものは小ぶり。花色は白が基本で、まさに「清楚な美しさ」を感じさせる梅の原点ともいえる存在です。この素朴でありながらも凛とした佇まいから、野梅系は「気品」「清らかさ」「潔白」という花言葉を持ちます。

また、寒さに強く、比較的早咲きの品種が多いのも特徴です。春の訪れをいち早く知らせることから、厳しい冬を耐え抜く「忍耐」や「誠実さ」といった意味も持つようになりました。

【代表的な野梅系の品種】

- 白加賀(しらかが):大輪の白花を咲かせる品種で、実梅(みうめ)として知られる。

- 冬至梅(とうじばい):12月~1月頃に咲き始める早咲きの品種で、清楚な白い花が特徴。

- 月影(つきかげ):純白の一重咲きで、香りが非常に良い。

緋梅系(ひばいけい) – 艶やかな紅色と華やかさ

緋梅系は、その名の通り花の色が赤みを帯びた梅の系統です。花びらが厚く、やや丸みを帯びた形が特徴で、紅色の花を咲かせる品種が多いことから、華やかな印象を持っています。緋梅系の品種には一重咲きと八重咲きの両方があり、観賞用としても人気の高い系統です。緋梅系は「優雅」「優美」「華やかさ」といった花言葉を与えられており、これは濃い紅色の花が冬の景色に鮮やかな彩りを添えることから生まれたもの。

また、緋梅系の梅は香りが強いものも多く、古くから「香りの梅」として茶人や文人にも愛されてきました。特に江戸時代には、梅の香りを楽しむ文化が広まり、緋梅系の梅は高貴な花として扱われるようになりました。

【代表的な緋梅系の品種】

- 八重寒紅(やえかんこう):濃い紅色の八重咲きで、寒さの中でも鮮やかに咲く。

- 鹿児島紅(かごしまべに):深紅の花を咲かせる美しい品種。

- 紅千鳥(べにちどり):やや小ぶりの紅色の花を咲かせる、可憐な品種。

豊後系(ぶんごけい) – 梅と杏の融合が生み出した大輪の花

豊後系は、梅と杏(あんず)が自然交雑して生まれた系統で、他の梅とは少し異なる特徴を持っています。まず、葉が大きく、枝ぶりもしっかりしており、花も他の系統と比べてやや大ぶりです。花色は淡いピンクや紅色が中心で、やや遅咲きの品種が多いのも特徴のひとつです。豊後系は「希望」「忠実」「新しい始まり」といった花言葉を持ちます。これは、豊後梅が持つ「梅と杏の交雑種」というルーツに由来し、新しいものを生み出す力や進化の象徴としての意味があるからです。

また、豊後系の梅は実が大きくなるものも多く、観賞だけでなく、果実の利用にも適しています。特に豊後梅は、梅干しやジャムに加工されることもあり、観賞と実用の両方を兼ね備えた魅力的な系統です。

【代表的な豊後系の品種】

- 豊後梅(ぶんごうめ):淡いピンク色の大輪の花を咲かせる。

- 改良豊後(かいりょうぶんご):豊後梅を品種改良したもの。より大きな実をつける。

- 楊貴妃(ようきひ):淡いピンク色の八重咲きで、華やかな印象。

このように、梅の花の系統ごとに異なる美しさがあり、それぞれの花言葉を知ることで、より深く梅の魅力を感じることができます。ぜひ、梅を見るときにはその系統や花言葉にも注目してみてください。

梅の色の種類 – 紅梅と白梅の魅力

梅の花の色は大きく「紅梅(こうばい)」と「白梅(はくばい)」に分けられ、それぞれに異なる美しさと歴史があります。同じ梅でありながら、色が違うだけで印象が大きく変わるのが梅の奥深いところです。また、紅梅と白梅にはそれぞれ異なる花言葉があり、日本の文化や文学にも深く関わってきました。ここでは、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

紅梅(こうばい) – 華やかさと情熱の象徴

紅梅とは、花びらがピンクから紅色を帯びた梅のことを指します。緋梅系の品種が多いですが、実は野梅系や豊後系にも紅色の花を咲かせるものがあります。紅梅の特徴としては、以下のような点が挙げられます。

- 花色は淡い桃色から深紅まで幅広い。

- 花びらが厚く、丸みを帯びた品種が多い。

- 香りが強いものが多く、古くから「香りの梅」として親しまれてきた。

- 観賞用として人気が高く、庭木や盆栽としても愛されてきた。

紅梅は特に江戸時代に武士や茶人に愛された梅としても知られています。庭に植えることで華やかさを演出し、春の訪れを鮮やかに知らせる存在として重宝されました。また、梅の香りを楽しむ文化が発展したのもこの時期で、紅梅の芳醇な香りは特に人気が高かったとされています。

また「優美」「優雅」「あでやかさ」という花言葉を与えられる紅梅は、その鮮やかな色合いと気品のある姿が、古くから高貴なものとされてきたことにあります。例えば、平安時代の貴族たちは、紅梅の美しさを和歌や絵巻に詠み込み、その優雅さを讃えていました。

【代表的な紅梅の品種】

- 八重寒紅(やえかんこう):寒さの中でも力強く咲く、八重咲きの紅梅。

- 鹿児島紅(かごしまべに):深紅の花が特徴で、濃い色合いが美しい。

- 紅千鳥(べにちどり):小ぶりな紅梅で、可憐な印象を与える。

白梅(はくばい) – 気品と清らかさの象徴

白梅は、白い花を咲かせる梅の総称です。最も原種に近いとされる「野梅系」の品種に多く見られ、梅の持つ素朴な美しさを際立たせています。

- 純白から淡いクリーム色の花を咲かせる。

- 花びらが薄く、繊細な印象を持つ。

- 紅梅に比べて、やや小ぶりの花が多い。

- 開花時期が早く、冬の終わりから春先にかけて咲き始める。

白梅は「気品」や「清らかさ」を象徴する花として、日本文化の中で長く愛されてきました。特に、神社や寺院に植えられることが多く、神聖な存在として扱われることも多いのが特徴です。

また、白梅は「雪に映える花」として俳句や短歌にも詠まれることが多く、冬景色の中で際立つ美しさが魅力とされています。

白梅は「気品」「清らかさ」「忠実」という花言葉を持ちますが、白梅の純粋で凛とした姿にその由来があるようです。特に「忠実」という意味は、梅が毎年変わらず同じ時期に咲くことや、菅原道真が愛した梅の花が白梅であったことも、この花言葉の由来とされています。道真が左遷される際に詠んだ「東風(こち)吹かばにほひおこせよ梅の花」の和歌は、白梅に対する深い愛情を示すものであり、以来、白梅は誠実や忠実の象徴とされるようになりました。

【代表的な白梅の品種】- 白加賀(しらかが):大輪の白花を咲かせる実梅(みうめ)の代表品種。

- 冬至梅(とうじばい):12月頃から咲き始める早咲きの品種。

- 月影(つきかげ):香りが強く、純白の美しい花を咲かせる品種。

梅にまつわることわざ – 知れば知るほど奥深い梅の知恵

梅は日本人の生活や文化に深く根付いた植物であり、その存在はことわざや慣用句の中にも色濃く残っています。梅にまつわることわざは、単なる言葉遊びではなく、長年の経験から生まれた知恵や教訓が込められているのが特徴です。

ここでは、代表的な梅に関することわざを4つ取り上げてみましょう。

松竹梅(しょうちくばい) – なぜ梅が「ランクの低い」扱いなのか?

「松竹梅」と言えば、飲食店のメニューでおなじみの言葉。一般的には「松」が最も高級、「竹」が中くらい、「梅」が最もリーズナブル、というイメージですよね。しかし、よく考えてみると、梅は古来より高貴な花として扱われてきたはず。なぜ「梅」が「松竹梅」の中で一番下のランクになってしまったのでしょうか?

実は「松竹梅」は、もともと「めでたいもの」を表す吉祥の象徴として中国から伝わったもの。「松」は冬でも青々と茂り、「竹」はしなやかで折れにくく、「梅」は寒さの中で美しく咲くことから、いずれも生命力と繁栄の象徴とされていました。

ところが、これが江戸時代になると「飲食店や商品ランクを分けるための序列」として使われるようになったのです。高級なものを「松」、標準を「竹」、お手頃なものを「梅」とすることで、客が注文しやすくなりました。そんなキャッチーさを求める理由から序列をあらわすものとなってしまったようです。

本来、松竹梅は「どれも素晴らしい」という意味だったのに、日本人の遊び心によって「格付け」にされてしまったのは面白いですよね。でも、考えてみれば「梅」は最も親しみやすい存在。気軽に楽しめるという意味では、庶民の味方なのかもしれません。

塩梅(あんばい) – 料理から人生まで、すべてはバランス感!

「塩梅(あんばい)」と言えば、現代では「ちょうど良い具合」や「バランスのとれた状態」を指す言葉として使われています。しかし、なぜ「塩」と「梅」で「バランス」という意味になるのでしょうか?

この言葉の起源は、江戸時代の料理用語にあります。料理において「塩」は味を引き締め、「梅酢(梅の漬け汁)」は酸味を加える調味料として使われました。塩の加減と梅酢の酸味のバランスを上手に調整することが、おいしい料理を作るコツだったのです。そこから転じて、物事のバランスや具合を見極めることを「塩梅」というようになりました。

料理だけでなく、人間関係にも「塩梅」は大事!しょっぱすぎる(=厳しすぎる)と周りがピリピリし、酸っぱすぎる(=気難しすぎる)と距離を置かれてしまう。ほどよい「塩梅」を心がければ、仕事も人間関係も円滑に進むかもしれませんね。

梅干しは三毒を断つ – 梅干し、まさかの万能薬!?

「梅干しは三毒を断つ」という言葉を聞いたことがありますか?これは、梅干しが「毒を取り除く」とされることわざで、昔から日本人の知恵として語り継がれています。では、「三毒」とは何のことでしょうか?

ここでいう「三毒」とは、「食の毒」「血の毒」「水の毒」の3つを指します。

- 水毒:体内の水分の停滞やむくみ

- 食毒:食生活の乱れによる未消化物

- 血毒:血液の汚れや停滞

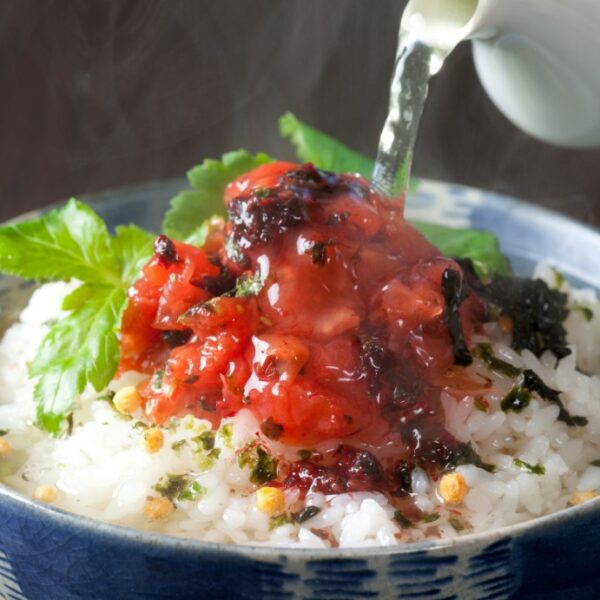

梅干しは強い殺菌作用を持ち、疲労回復や消化促進にも効果的。特に昔の日本では、食べ物の保存が難しく、水も清潔ではなかったため、梅干しが食あたりや病気を防ぐ「お守り」として重宝されました。現代でも「朝に梅干しを食べると体が元気になる」といわれますが、薬効もさることながら実際には「酸っぱさで目が覚める」という効果もあるのかもしれません。何より、おにぎりの具としても、お茶漬けとしても活躍する梅干しは、日本人にとって最高の「身近な薬」といえるでしょう。

梅はその日の難のがれ – 梅干しを食べれば厄除けになる?

「梅はその日の難のがれ」という言葉は、朝に梅干しを食べると、その日一日を無事に過ごせるという意味のことわざです。まるで「食べるお守り」のような言葉ですが、その背景は戦国時代の武将たちの知恵にあるようです。戦場では、水が清潔とは限らず、食事も不安定でした。そんな中、梅干しの殺菌作用と疲労回復効果が重宝され、兵士たちは出陣前に梅干しを食べる習慣があったのです。梅干しを口にすることで、体調を整え、無事に戦を乗り切ることができると信じられていました。

現代でも、梅干しの強烈な酸味でシャキッと目を覚ませば、確かに一日を元気に過ごせそうですね。

梅の誕生花

梅の花は、「誕生花」としても知られています。誕生花とは、各日付や月にちなんだ花のことで、その花には特有の意味や象徴が込められています。

ここでは、梅の花はいつの誕生花なのか、また誕生花としての背景や意味について詳しく解説していきます。

梅の花は何月何日の誕生花?

梅の花は、主に1月と2月の誕生花とされています。特に以下の日にちで誕生花として扱われることが多いようです。

- 1月5日/1月7日/1月28日

- 2月4日/2月6日/2月9日/2月26日

また、梅は2月の代表的な誕生花のひとつとしても知られています。これは、ちょうど梅の花が見頃を迎える時期と一致するためです。

なぜ梅が冬の誕生花なのか?

誕生花には、その季節に咲く花が選ばれることが多いため、梅が1月や2月の誕生花になるのは自然なこと。しかし、単に開花時期の関係だけでなく、梅が持つ「寒さに負けず凛と咲く姿」が冬の誕生花としての意味を強く持たせているともいえます。

誕生石ならぬ「誕生木」でも梅は選ばれる?

実は、梅は「誕生木」としても選ばれることがあります。誕生木とは、その月や日にちにちなんだ「縁起の良い木」のこと。梅は2月の誕生木として扱われることが多く、縁起の良い樹木として庭木や盆栽にもよく用いられます。また「香りを届けてくれ」という意味もあるようで、梅が誕生花としてもたらす「希望」や「変わらぬ愛」のイメージと重なりますね。

梅の花言葉やあれこれを知って梅をより楽しもう!

これまで梅にまつわるさまざまなお話をしてきましたが、食する事以外の梅の魅力を少しはお届けできたのでは、と思います。

梅は、花を愛で、実を味わい、深く知るほどに魅力が増す植物です。春の訪れを告げる可憐な花、古来より愛されてきた花言葉、そして日々の暮らしに寄り添う実の恵み。梅を知ることは、四季を慈しむ日本人の心に触れることでもあります。これだけ多面的な魅力を持つ植物ですから「この梅はどんな種類だろう?」「昔の人はどう楽しんでいたのかな?」と、知識を深めながら楽しんでいただくと、より一層、梅へ愛着をお持ちいただけるかもしれません。

梅の木、梅の花、そしてもちろん梅干しを見かけたら、ぜひその奥深い物語に思いを馳せてみてください!