【老舗梅干し屋執筆&監修】南高梅とは?名前の由来や特徴、選別基準、産地、収穫時期などを解説!

こちらの記事では、なぜ南高梅は梅のブランドとして広く知られるようになったのかをひも解きつつ、南高梅が生まれた背景や果実の特徴などを解説していきます。南高梅を使用した加工品のおすすめなども紹介しますので、ぜひ参考にご覧ください。

Contents

南高梅とは梅のブランドの一種

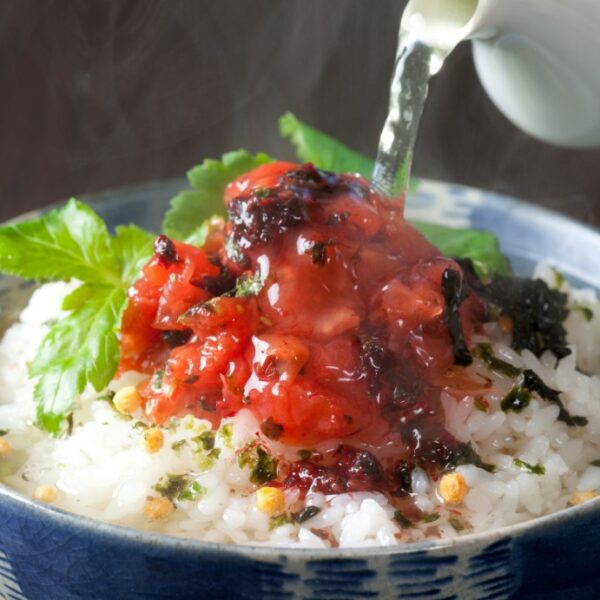

「南高梅」(なんこううめ・なんこうばい)とは、梅の中でも人気ブランドの一つです。香りの高さや果実自体が大きいうえに果肉が厚く皮が薄いことから、梅干し以外にも梅酒や梅ジュース、梅ジャムなどのさまざまな加工食品で活用されています。まだ熟す前の段階で緑色の青梅も梅酒などに加工でき、黄色や赤色に熟してからも梅ジャムやコンポートなどに加工することが可能です。

「南高梅」として知られるようになった当時から、その品質の良さを評価されており、紀州南高梅は最高品種として昔から親しまれているのです。では、南高梅の名前の由来やその特徴、選別の基準、産地、熟成期間など、詳しく説明していきます。

南高梅の名前の由来は「高田梅」と「南部高校」

南高梅のルーツは明治35年の上南部村、高田貞楠氏が所有していた梅であるとされています。高田氏が自身の所有する畑に植えた梅の中で、最も果実が大粒で美しい優良品種に対して「高田梅」と名づけて増殖を行いました。

それから約48年の時が流れ、昭和25年に梅優良母樹選定会が発足。この時、南部高校の教諭である竹中勝太郎氏とその生徒達が5年にわたり研究を続けた結果、高田梅が優良品種に認定されました。その際に「高田梅」と「南部高校」から一文字ずつ取ることで「南高梅」とされたと言われています。

南高梅は果肉が厚く皮が薄いのが特徴

南高梅は果実自体が大きいだけでなく、果肉も厚くて皮が薄いのが特徴です。また、種も小さいため可食部が多くて食べやすく、香りもフルーティで甘さがあるため、梅干しにすると柔らかく肉厚で食べ応えがあります。ほかにも梅酒や梅ジュース、梅ジャムなどさまざまな加工食品にも用いることができるオールマイティーな品種です。果実は緑色から熟していくことで黄色くなり、さらに日光を浴びることで赤く変化していきます。

南高梅の選定基準はサイズと見た目

南高梅として出荷されるものには、「果実」としても「梅干し」としても、それぞれ厳しい選定基準が設けられています。果実のサイズに関しては4L、3L、2L、L、M、Sの6段階で選別。さらに傷の有無などの見た目に関しても、秀・優・良の3段階で分けられています。

また、南高梅の梅干しとしての選定基準も別で設けられており、5L、4L、3L、2L、L、M、Sの7段階でサイズの選別を行い、見た目もA~Dまで4つの等級に選別。分けられた梅は「4L-A」のようにそれぞれの情報を容器に記して保管されます。

これらの選別は、生産者が手作業で一つひとつ行っており手間がかかりますが、南高梅の価値に直結するので重要な工程です。南高梅の梅干しの中でも、A級品は表面に傷がなく皮が薄くて柔らかいことから高価な贈答品としても利用され、反対にC級品以下になると比較的リーズナブルにご家庭で楽しむことができます。

果実としての選別基準

【サイズ】

4L:4.5cm以上

3L:4.1cm~4.5cm未満

2L:3.7cm~4.1cm未満

L:3.3cm~3.7cm未満

M:3.0cm~3.3cm未満

S:2.7cm~3.0cm未満

【見た目】

秀:傷がなく、果実の形が良いもの

優:斑点が直径2mm以下で3個以内のもの、果実の形が良いもの

良:斑点が3個以上で、果実の形も不揃いのもの

梅干しとしての選別基準

【サイズ】

5L:32g以上

4L:25g~32g未満

3L:19g~25g未満

2L:14g~19g未満

L:10g~14g未満

M:7g~10g未満

S:5g~7g未満

【見た目】

A級

・黒星病やかいよう病の斑点、および傷害のない無傷なもの

・皮肌は適度に柔らかく粒ぞろいが良好なもの

B級

・黒星病やかいよう病の斑点が直径2mm以下で3個以内の軽微なもの、および傷害が軽微なもの

・皮肌は適度に柔らかく粒ぞろいが良好なもの

・大きな斑点があるもの、皮の堅いもの、およびヤニ果、シコリ果、虫害果は除く

C級

・黒星病やかいよう病の斑点が直径5mm以下で20%までのもの

・虫害果、腐敗果、果肉が無く堅いものは除く

D級(規格外)

・斑点が多いもの、果肉が未熟で堅いもの

・皮が破れているもの

・果肉が無く堅いもの

南高梅の主な産地は和歌山県

南高梅の主な産地は和歌山県で、和歌山県では梅自体の生産量が全国でも最も多く、全国の梅の収穫量の約6割を占めています。これは、和歌山県の温暖な気候や長い日照時間、雨量、土壌などのさまざまな環境が、梅の栽培に適していることが一番の理由です。

また、和歌山県内で収穫される梅の9割は南高梅が占めており、みなべ町や田辺市などの紀中・紀南地域での生産が中心となっています。ちなみに和歌山県では、南高梅のほかにも小梅や古城梅、パープルクイーンなどの品種も栽培されています。

南高梅が成熟する時期は6月

南高梅が成熟する時期は、その年の気候によって異なりますが、主に6月中旬から下旬で、この時期には果実が黄色く変化していきます。そのため、まだ果実が緑の青梅を収穫する場合は5月下旬から6月中旬まで、赤い完熟梅を収穫する場合は7月初旬から中旬までの期間です。

梅酒や甘露煮は熟す前の青梅の状態で、梅干しは完熟した状態で収穫するなど、梅の使用用途や好みに合わせて収穫時期を変える場合が多くあります。梅は収穫をした後も熟成が進むため、追加で熟成させたい場合は収穫後に冷暗所で保存することで好みの熟成度合いにすることができ、水で洗って冷凍保存しておくことも可能です。

南高梅は自身の花粉だけでは実がならないため、梅畑には同時期に花を咲かす別の種類の梅が植えられており、受粉時期になるとミツバチを放って受粉作業を行います。木の下にネットを張り、その上に完熟した梅の果実が自然に落ちるのを待つことで、完熟梅を収穫することが可能です。特に鮮やかに赤く色づいた梅は「紅南高(べになんこう)」として重宝されます。

南高梅以外の紀州梅は?一例をご紹介

和歌山県(紀州)で栽培されている梅は「紀州梅」と呼ばれ、その歴史は江戸時代にまでさかのぼり、収穫された紀州梅はさまざまな用途で長く親しまれてきました。この紀州梅には、南高梅、小梅、古城梅などがあり、今ではみなべ町と田辺市だけで全国の梅生産量の50%以上を占めています。では、この二つの品種についてそれぞれの特徴などをご紹介します。

小梅

果実の大きさが直径1cmから2cmほどの小ぶりな梅で、果肉が厚く柔らかくて皮が薄いのが特徴です。収穫は5月中旬から下旬にかけて行われ、カリカリ梅にする場合は青梅を使用するため、さらに早い時期に収穫する必要があります。

古城梅

古城梅の果実は硬くてしっかりしているため、あまり梅干しには向かないとされている品種です。一方で、果実が崩れにくく梅のエキスがしっかり出ることから、梅酒や梅シロップなどに活用されています。収穫は5月中旬から下旬にかけて行われます。ちなみに、古城梅は大正時代の後期に田辺市長野の那須政右ヱ門氏が譲り受けた穂木を接ぎ木して生まれたとされています。その際、那須氏の屋号をとって「古城梅」と名付けられました。

南高梅の特徴を生かした加工品

南高梅は果実が大きく皮が薄いなどの特徴から、食べやすく加工しやすい品種です。加工品の中ではやはり梅干しが最もポピュラーかつ人気ですが、それだけではありません。ほかにどのような加工品があるのかご紹介します。

お酒好きにはたまらない梅酒

梅酒は、青梅を焼酎や日本酒に漬け込んで作る日本の伝統的な果実酒です。甘みと酸味のバランスが絶妙で、爽やかな風味が特徴です。一般的には、梅の実と一緒に砂糖を加えて漬け込み、数ヶ月から半年ほど熟成させます。アルコール度数は、使用する酒や漬け込み具合によって異なりますが、飲みやすく、食事と共に楽しめるお酒です。また、香り高い梅酒にはリラックス効果もあり、適量の飲酒は疲労回復、食欲増進、高血圧や動脈硬化予防などの健康効果があるとされ、老若男女問わず人気があります。割り方次第でもさまざな楽しみ方ができます。

参考:6カ月間の梅酒飲用による健康人の血中脂質と血圧に及ぼす効果の予備的研究|国立研究開発法人科学技術振興機構

梅肉エキスで健康をサポート

梅肉エキスとは、青梅の果汁をじっくり煮詰めたものです。青梅1kgから約20 gしか採取できない濃縮されたエキスのため、スプーンひとさじ(約1g)に約3個分の青梅が凝縮!疲労回復などに役立つとされているクエン酸や、体内バランスを整えるとされるムメフラール、梅干しの約8倍といわれる有機酸のリンゴ酸・コハク酸など、食物繊維や鉄分・カリウムなどの栄養素も含まれています。

梅肉エキスは、そのままなめて取り入れることもできますが、水や炭酸で割って飲んだり、野菜やデザートにかけて食べたり、料理に使用することでおいしく取り入れることも可能です。ご家庭で青梅から梅肉エキスを手作りすることもできますが、下準備も含めて半日以上かかってしまうので、簡単に取り入れるためには市販のものを購入するのが良いでしょう。

南高梅の成分を効率良く摂取したいなら梅肉エキスがおすすめ!

南高梅は果実が大きく、肉厚で皮が薄いことから人気の品種です。サイズや見た目で厳選されているため、用途に合わせた品質のものを購入することができます。加工品としては梅干しとしてよく活用されていますが、日頃から効率よく南高梅の成分を取り入れるならプラムレディの「梅肉エキス 90g」を活用するのがおすすめです(商品はこちらからお買い求めください)。

この梅肉エキスにはクエン酸だけでなく梅を加熱した際に生まれるムメフラールが含まれており、これらを同時に摂取することで、血液の巡りを整える作用も期待されています。食塩や添加物は使用されていないので、日頃の健康をサポートするために不安なく活用することが可能です。健康維持のため、風邪予防のためにも、付属の1gスプーンで1日2、3杯を普段の料理やドリンクに追加して取り入れてみてはいかがでしょうか。

この記事を書いた人