梅干しが苦手な人におすすめしたい【干し梅】の魅力!成分やQ&A、アレンジレシピをご紹介

栄養価が高く健康的な食品として、老若男女問わず人気の干し梅。

その甘酸っぱさの中に広がるまろやかな味わいは、一度食べ始めると手が止まらなくなる、魅惑のおやつ……。ですが一方で、干し梅は塩分が多く含まれており、食べ過ぎには注意が必要です。本記事では、干し梅と梅干しの違い、干し梅に含まれる栄養成分などについて解説し、さらに干し梅を使ったアレンジレシピも紹介します。

Contents

干し梅と梅干しはどう違う?

干し梅と梅干しは似ているようで、その製法や味わい、食感が異なります。ここでは、干し梅の作り方や風味の特徴、用途について解説します。

干し梅の作り方

梅干しは、塩漬けした梅を天日干ししたもので、塩分濃度は18~20%これを白梅干しとも呼び、赤紫蘇に漬け込んだり、塩分を5~15%に塩抜きして旨味調味料や甘味料などの調味液で味付けしたものを調味梅干しと呼びます。

一方、干し梅は梅干しを加工して(干して)作られます。その多くは種を抜き、甘い調味液に漬けた後、4〜5日ほど干して作ります。

味や香り、用途の違いはある?

干し梅には調味されていないものと甘く味付けられたものがありますが、主流は甘い干し梅です。甘い干し梅は、酸味と甘味のバランスが絶妙で風味豊かな味わいと柔らかな食感が特徴です。製造工程として、梅干しを蜂蜜や甘味料に漬け込んで乾燥させることから、酸味が和らぎ、梅干し特有の酸っぱさが苦手な方にも食べやすく仕上がります。また、乾燥により梅本来の香りが凝縮され風味を増すため、口に含まずともその甘い香りを楽しむことができます。

干し梅は乾燥しているため持ち運びにも適しており、種抜きやはちみつ風味などさまざまな種類もあって、世代を問わずおやつとして親しまれています。料理やデザート、おつまみとしてアレンジして楽しむこともできますよ。

カリカリ梅との違いは?

カリカリ梅とは、その名の通りカリカリした食感の梅のこと。梅干しや干し梅同様に梅の実を塩漬けにはしても天日干しはしないため、梅が持つペクチンとカルシウムが結合することでカリッとした食感が保たれます。対して、干し梅は梅干しを干して作られることから、干し柿のように表面は乾燥していて中はねっとり柔らかい食感に仕上がります。

干し梅に含まれる成分

干し梅に含まれる栄養成分は、加工工程でその成分の含有量に増減はあるものの、果実の梅や同じ製造工程を経る梅干しに準拠した成分が含まれていると考えられます。まずは、果実の梅に含まれる「栄養成分基礎データ」について見てみましょう。

梅は、他の果物の中では比較的カリウムや鉄、ビタミンEを豊富に含んでいます。たとえば、カリウムや鉄、ビタミンEについては、それぞれリンゴの2倍、6倍、33倍含まれています。

引用

「梅に含まれる成分とその作用」

https://www.umekenkyuukai.org/knowledge/nutrients.html

有機酸

梅の主な有機酸はクエン酸であり、次いでリンゴ酸、シュウ酸が多いことがわかっています。梅の特徴的成分として挙げられるそれらの有機酸には、疲労回復や貧血予防、生活習慣病予防などの効果があります。有機酸は加工工程により数パーセントまでに減少しますが、少量でも十分に健康効果を発揮します。

ポリフェノール

ポリフェノールはほぼすべての植物が持つ苦味や渋味、色素の成分で5000種以上もあるとされ、その全容は把握されていません。ですが、さまざまな健康機能があることが明らかになっており、特に梅由来のポリフェノールの健康効果については近年、研究が進んでいます。こちらも加工によって(たとえば梅干しでは生果のおおよそ半量にまで)減少することがわかっていますが、健康効果がなくなるわけではありません。

梅ポリフェノールの効果効能については以下のような研究結果が出ていますので、興味のある方はご一読ください。

「梅ポリフェノールが新型コロナウイルスに対して阻害効果を持つことが明らかに」

https://www.ompu.ac.jp/news/of2vmg000000jhyj.html

「梅の細胞増殖抑制作用、抗酸化作用に関する研究」

http://www.umekounou.com/study/flavonoid.html

「梅はがん細胞の増殖も抑制」

https://hidakashimpo.co.jp/?p=27809

食物繊維

干し梅には、可食部100gあたり1.5g前後の食物繊維が含まれています。食物繊維は、水に溶けやすい水溶性食物繊維と、溶けにくい不溶性食物繊維の2種類があり、干し梅にはこれらがバランスよく含まれています。食物繊維には、腸内環境や便通の改善、血糖値の安定、コレステロール低下などさまざまな健康効果がありますので、効果的に取り入れてみましょう。

干し梅に関するQ&A

そもそも梅干し好きじゃなければ、なかなか手に取る機会がない干し梅。でも、梅干しが得意じゃない方にこそ食べてみてほしい干し梅!ここで、老舗梅干し屋として、干し梅についてよく聞かれる質問にお答えしていきたいと思います。

干し梅の賞味期限は?日持ちする?

干し梅は梅干しを加工したお菓子なので、長期保存できるものがほとんどです。ただし、塩だけで漬けた梅干しを干し梅にしたものと、はちみつ梅などの調味梅干しを干し梅にしたもので、賞味期限が異なります。たとえば、梅干しを干し梅にしたものは約1年、調味梅干しを干し梅にしたものは3~6ヶ月が一般的でしょう。非常食にもおすすめですよ!

干し梅の保存方法について

干し梅は、梅干しを加工したお菓子のため基本的に高温多湿を避け、常温保存で問題ありません。ただし、厳密にいえば商品によって保存方法が異なる可能性がありますので、商品ごとにパッケージの注意書きを確認してくださいね。

干し梅のカロリーや糖質はどのくらい?

干し梅の糖質は、多少の違いはありますが10gあたり2~6gほど、カロリーは100gあたり200kcal前後の商品が多いようです。大きめの1粒を6gとすると、1粒あたりのカロリーは約12kcalとなります。干し梅は、はちみつなどの調味液で甘い味付けにしていることが多いため、梅干しよりもややカロリーが高くなっています。

干し梅の食べ過ぎは良くない?適量は1日何個?

干し梅には塩分が含まれており、食べ過ぎには注意が必要です。

厚生労働省が推奨する1日あたりの食塩摂取量は男性7.5g未満、女性6.5g未満ですが、日本高血圧学会は1日6g未満、欧米のいくつかの国では,一般の人にも6g未満を推奨しています。また、世界保健機関(WHO)もすべての成人の減塩目標を5gに設定しています。

干し梅の元となる梅干し1個あたりの塩分量は平均1〜2gなので、干し梅も1日に1〜2個程度に留めるのが適切でしょう。

干し梅は妊娠中の方でも食べてOK?

妊娠中、特につわりの時期は酸っぱいものが食べたくなりませんか?

妊娠中に干し梅を食べること自体に問題はありませんが、梅干し同様に、1日に何個も食べるとむくみや妊娠高血圧症候群を起こす恐れがあるので、塩分摂取量を考慮して取り入れるようにしましょう。

干し梅のアレンジレシピはいかが?

ここまで、干し梅の作り方や栄養価などについて見てきました。実は干し梅は、乾燥していて扱いやすく、調理に適しています。料理にもおつまみにも、ぜひご活用ください!

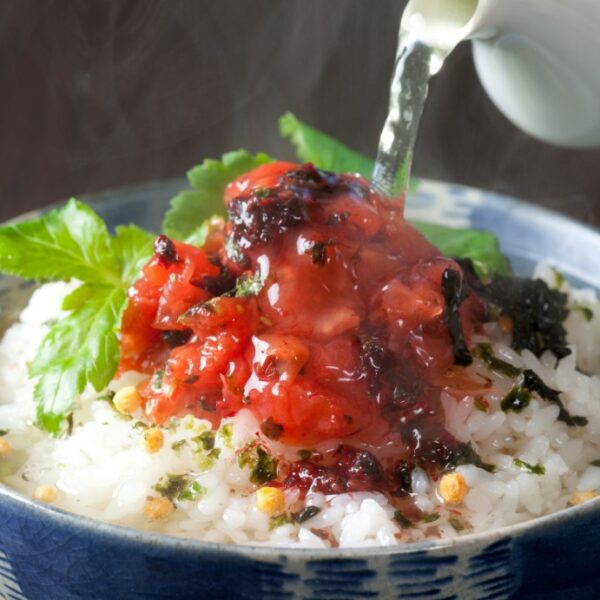

干し梅としらす(じゃこ)の炊き込みご飯のレシピ

材料(2〜3人分)

- 米 1合

- 干し梅 2〜3個(お好みで調整)

- しらす(じゃこ) 30〜50g

- 昆布 1枚(約10cm)

- だし(昆布だしなど) 1カップ

- 醤油 小さじ1〜2

- みりん 小さじ1

- 塩 少々

作り方

米を洗う

米を洗い、炊飯器にセットしておきます。水は通常の炊飯時と同じ量に調整します。

干し梅の準備

干し梅の食感を楽しむため、少し大きめに刻むと良いでしょう。

調味料の準備

昆布を炊飯器に入れ、だしを加えます。醤油とみりんも入れて、少しだけ塩を加えます。

炊飯器に材料を入れる

米の上に、干し梅としらす(じゃこ)を加えます。昆布だしが効いて、梅としらすがいい具合に馴染むので、全体的に均等に配置します。

炊飯

炊飯器のスイッチを入れて、通常通り炊飯します。炊き上がったら、軽く混ぜて完成です。

仕上げ

最後に、少しお好みで青ねぎやゴマを散らすと、見た目にも鮮やかになります。

ポイント

干し梅の甘さに合わせて、醤油などで塩味を足すと、おいしくいただけます。

干し梅と大根のサラダ

材料(2〜3人分)

- 大根 1/2本

- 干し梅 2〜3個

- きゅうり 1本

- 白ごま 大さじ1

- 醤油 大さじ1

- みりん 小さじ1

- 酢 小さじ1

- ごま油 小さじ1

作り方

干し梅の準備

干し梅を細かく刻みます。

大根ときゅうりの準備

大根は皮をむき、薄切りにしてから千切りにします。きゅうりは薄切りにし、軽く塩をふってしばらく置き、水分を出します。

ドレッシングの作成

ボウルに醤油、みりん、酢、ごま油を入れて混ぜ、刻んだ干し梅を加えます。

サラダを和える

大根、きゅうりをボウルに入れて、ドレッシングを加えてよく混ぜます。最後に白ごまを散らして完成です。

ポイント

干し梅の食感も楽しみたい方は、大きめに刻んでもgood!

干し梅とクリームチーズ和え

材料(2〜3人分)

- 干し梅 4〜5個(お好みで調整)

- クリームチーズ 100g

- はちみつ 小さじ1〜2(お好みで調整)

- ほんの少しの塩(お好みで)

- 白ごま(飾り用、お好みで)

作り方

干し梅の準備

干し梅を包丁で軽く叩いて、種を取ります。干し梅は細かく刻んでおきます。梅の酸味が強いので、梅の量はお好みで調整してください。

クリームチーズの準備

クリームチーズは室温に戻して柔らかくしておきます。柔らかくなったら、ボウルに入れてスプーンなどで滑らかになるまで混ぜます。

和える

刻んだ干し梅をクリームチーズに加え、全体をよく混ぜ合わせます。味を見て、少し塩を加えても良いですし、甘さを加えたい場合は、はちみつを少量加えても美味しいです。

盛り付け

よく混ざったら、器に盛り付け、最後に白ごまをふりかけて完成です。

ポイント

梅の酸味が強い場合は、はちみつや砂糖で甘さを調整すると食べやすくなります。逆に甘味が強い場合は、少し塩を多めに加えてみてください。お好みで、ナッツ類(例えば、くるみやアーモンド)を加えると、食感が楽しめます。クラッカーやパンに乗せて食べると、さらに美味しくなります。

干し梅を食べるなら種無し&個包装がおすすめ!

干し梅は、梅の酸味と風味が凝縮された、濃厚で深い味わいが特徴です。栄養価が高く罪悪感のないおやつとしても、食欲を刺激してくれる料理のアクセントにもピッタリな干し梅は、子どもからお年を召した方まで幅広い世代に楽しんでいただきたい商品です。弊社がお届けする「甘い干し梅」は、種無し&個包装で食べやすく持ち運びに便利!ぜひ、こちらからお買い求めくださいね。