梅の木の剪定のコツは?剪定の必要性と時期、樹齢による剪定のポイントを解説

春を彩る香り高い花、そして初夏に実る酸っぱい果実——梅は日本の風土に深く根ざした存在です。観賞用としても、梅干しや梅酒に加工しても楽しめる万能選手ですが、その魅力を最大限に引き出すには「剪定」が欠かせません。とはいえ、やみくもに枝を切っては逆効果。梅の木は年齢や季節によって剪定方法が変わり、タイミングを誤れば実付きが悪くなることも。

本記事では、若木から成木まで、梅の木の剪定のコツとポイントを丁寧に解説。ちょっとした手入れが、来年の花と実を大きく左右しますよ。

Contents

梅ってどんな植物?梅の育て方のポイント

梅は、見た目の美しさだけでなく、香りや実の恵みも楽しめる魅力的な植物。そんな梅の魅力を存分に引き出すには、育て方にちょっとしたコツが必要です。

日当たり

梅は“太陽が好きな恥ずかしがり屋”——つまり、日当たりの良い場所でこそ本領を発揮します。日照時間が短いと、花付きも実付きも悪くなりがち。特に冬から春にかけてしっかり日光を浴びることで、花芽が充実し、翌年の花が見事に咲き誇ります。加えて、風通しの良い場所を選ぶことで、病害虫の発生も予防できるという、うれしい副効果も。ベランダや庭に植える場合は、午前中から午後にかけて日がよく当たる場所を選ぶとよいでしょう。ちなみに、梅の仲間であるアンズやスモモも日光大好き派。日当たりがよければご近所の果樹仲間も喜びますよ。

土壌(水はけ、肥料など)

梅は足元がジメジメしているのが苦手な植物。つまり、水はけの良い土壌が大前提です。粘土質で排水の悪い土壌だと、根腐れを起こしてしまうこともあるため注意が必要。植え付けの際は、腐葉土や赤玉土を混ぜて、ふかふかの土にしてあげましょう。肥料については、冬の寒肥(12月〜2月)に油かすや骨粉を与えると、春の芽吹きが元気になります。ちなみに、梅の木は肥料をあげすぎると枝ばかり育つという性質もあるため、ちょっと控えめがベスト。まさに、愛情も栄養も「過ぎたるは及ばざるが如し」です。

病気・害虫

どんなに美しくても、病気や虫にやられてしまっては台無し。梅の代表的な病気には「うどんこ病」や「黒星病」があります。葉や実に白い粉がついたり、黒い斑点が現れたりしたら要注意です。また、害虫ではアブラムシやカイガラムシ、コスカシバ(幹に穴をあける虫)などが厄介な存在。これらは風通しが悪いと発生しやすくなるため、剪定によって枝葉をすっきり保つことが最大の予防策でもあります。ちょっとした豆知識ですが、梅の木のそばにハーブ(ミントやローズマリー)を植えると、虫が寄りにくくなることも。自然の力を借りて、やさしく健康に育てましょう。

梅の木の剪定はなぜ必要?

剪定と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、実は梅の木にとっての健康診断のようなもの。美しい姿を保ちつつ、毎年しっかり花や実をつけるには、不要な枝を見極めて整えることがとても大切です。では、具体的にどんな理由で剪定が必要なのでしょうか?

害虫から守るため

「梅の木のジャングル化」、実はこれが害虫にとっての理想郷。枝葉が混み合って風通しが悪くなると、アブラムシやカイガラムシ、うどんこ病などの病害虫が大発生する原因になります。剪定によって枝の間に風が通るようになると、害虫の居心地は一気に悪化。まるでリフォーム後の防犯対策が整った家のように、虫たちにとっては出ていくしかない環境に変わるのです。ちなみに、不要な枝を減らすことで薬剤散布も効率よくなり、予防もしやすくなるという一石二鳥の効果もありますよ。

樹形を整えるため

剪定は、梅の木のスタイリングともいえる作業。放っておくと、枝が好き勝手に伸び、姿はバランスを失ってしまいます。特に若木のうちは将来の樹形を決める大事な時期。ここでうまく形を整えておけば、数年後には美しい傘のようなシルエットに育ちます。逆に、伸びたい放題にしてしまうと、枝同士が重なり合って日光も届かず、せっかくの花も台無しに。庭の景観を左右するシンボルツリーだからこそ、計画的に剪定して理想の姿に導いてあげましょう。まるで髪型と同じく、伸びっぱなしは見た目にも機能的にもNGです。

花や実の付き方を良くするため

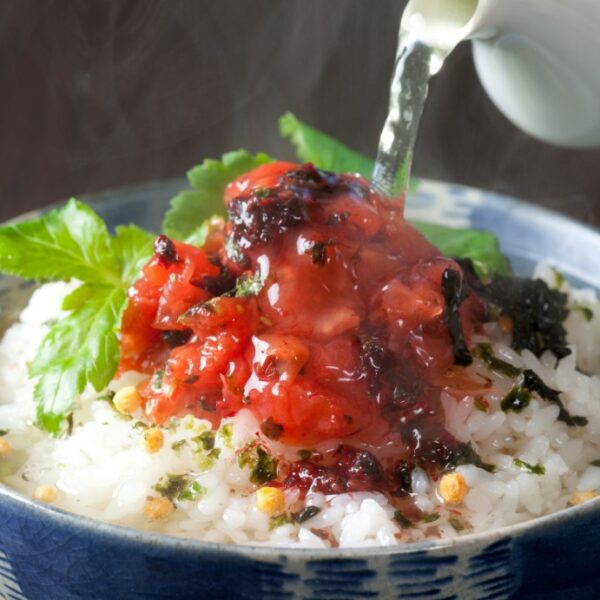

実をつけるには、まず花が咲かないと始まりません。そして良い花を咲かせるには、前年の花芽を大切に育てる必要があります。剪定のタイミングと方法を誤ると、この花芽をうっかり切り落としてしまい、翌年の収穫ゼロ…なんて悲劇も。適切な剪定を行うことで、枝に光が届きやすくなり、花芽も育ちやすくなります。また、栄養の分散を防ぐことで、実の数や質もアップ。まさに「選ばれし枝に実がなる」といったイメージです。ちょっとした工夫が、美味しい梅干しや梅酒づくりの第一歩になるかもしれませんね。

梅の木は剪定時期で強弱をつけよう!

梅の木の剪定は、ただ切ればいいというものではありません。実は「いつ切るか」によって、切り方の強さを変えるのがプロの技。適切な時期に適度な剪定を行えば、木は元気を取り戻し、より良い花や実をつけてくれるようになります。まずは、思い切った剪定が必要な時期から見ていきましょう。

バッサリ剪定する時期はいつ?

「この枝、いらないかも…」と悩んでいたら、冬がチャンス!

梅の木にとって最も大胆な剪定——いわゆる強剪定に向いているのは、落葉後から休眠期に入る1月〜2月ごろです。この時期は樹木の活動がスローモードになっており、大胆に枝を切ってもストレスが少なく、回復もしやすいのです。

太く伸びすぎた枝、交差して混み合った枝、日光を遮ってしまうような枝は、このタイミングで思い切ってカットしましょう。ただし、花芽がついている部分を見極める目が必要。花芽を間違って切ってしまうと、春の開花が激減するのでご注意を。

豆知識として、梅は切れば切るほど枝が増える性質を持っています。つまり、強剪定のあとには新しい枝がどっと出てくることも。翌年の枝ぶりを想定して、未来の姿を想像しながら切るのが、剪定上手のコツですよ。

樹齢によって異なる剪定方法

梅の木の剪定は、「年齢に応じた教育」が必要——人間と同じで、成長段階に合わせて手のかけ方が変わってきます。若木のうちは“育てる剪定”、成木になったら“整える剪定”がポイント。それぞれの年齢に応じたベストな剪定方法を見ていきましょう。

1年目の梅の木剪定

苗木を植えたばかりの1年目は、将来の骨格をつくる重要な時期。剪定の目的は、上へ伸ばすか横へ広げるか、基本的なフォルムを決めることにあります。主幹を中心にして、3~4本の主枝をバランスよく配置するように、弱めの剪定を行いましょう。枝が多すぎると養分が分散してしまうため、不要なものは早めにカット!ちなみに、1年目は実をつけさせるよりも、健康な幹を育てることが最優先。焦らずに、数年後の豊作を見据えてしっかり基礎を築いてあげましょう。

2年目の梅の木剪定

2年目は、いよいよ方向性を整える段階。前年に選んだ主枝がうまく育っているかを確認し、不要な枝や、交差している枝を間引いていきます。ポイントは、混み合わないようにすること。風通しと日当たりが良くなるように剪定してあげると、木の健康状態もアップしますよ。この時期からは、木の性格も見え始めるので、「やたら暴れ枝を出すタイプ」や「控えめに枝を伸ばすタイプ」など、木との相性チェックも楽しみのひとつ。まるで子育てみたいでしょ?

3年目の梅の木剪定

3年目になると、いよいよ初めての実りを期待できるようになります。その分、剪定も「見た目」+「実付き」を両立させる高度なバランス感覚が求められます。前年に育てた主枝から出てくる側枝の整理がメインで、花芽のある枝は極力残すように。とはいえ、枝が増えすぎて日当たりが悪くなると、逆に実がつきにくくなるため、光と風が通る空間を意識しましょう。ちなみにこの年齢の梅は、成長が旺盛な反面、枝ぶりが少し暴れがち。落ち着きが出るまで、剪定で上手に“しつけ”してあげましょう。

4年目以降の梅の木剪定

4年目を過ぎた梅の木は、本格的な大人として扱います。ここからは、「維持」と「質の向上」が剪定のキーワード。大きくなりすぎた枝や、前年に実をつけた古枝を整理し、新しい実をつける若い枝を育てるような剪定が基本になります。毎年収穫を楽しみたいなら、花芽がつきやすい“2〜3年枝”をうまく残していくのがコツ。ちなみに、樹齢が進むと、枝の更新を怠ると実付きが一気に落ちることも。まさに老木にもエステが必要というわけです。木の声に耳を傾けながら、丁寧にケアしていきましょう。

梅の木は庭木にもぴったり!

梅の木はその美しい花と実だけでなく、香りや風情も楽しめる素晴らしい庭木です。梅の木を庭に植えることで、春には可憐な花が咲き、夏には実が実るなど四季折々の魅力を存分に堪能できます。また、剪定をきちんと行うことで、庭木としての美しい樹形も保たれ、風通しも良くなり、病害虫の予防にもつながります。さらに、梅は比較的丈夫で育てやすく、健康な木に育てることで毎年安定した花と実を楽しむことができます。庭に梅を一本植えるだけで、四季の移ろいを感じながら、食べ物や観賞用、さらには薬用としても大活躍。手入れ次第で、あなたの庭の主役になること間違いなしです!